-Ja, con un hijo no creas que vas a poder seguir viajando –me dijo mi tío cuando se enteró de que estaba embarazada.

Quizás lo tomé como una afrenta y nunca le agradecí su contundente sentencia que me impulsó a mandarme a mudar en el primer tren con un bebé en brazos. Ese fue el primer paso que se convirtió en una interminable secuencia de viajes por el mundo con mis hijos. Afirmo, tal como mi tío, con contundente sentencia, que viajar con los hijos, desde pequeños, es lo mejor. Y se puede.

La primera salida lejos de casa la hicimos en ese tren que pasaba hacia Córdoba. Farid tenía seis meses, tomaba la teta y usaba pañales de tela. No había internet ni celulares ni GPS ni pañales descartables ni toallitas húmedas ni toda la variedad de aceites para la cola del bebé ni toda la variedad de alimentos concentrados vitamínicos ni no sé cuántas cosas que hay hoy y casi te obligan a comprar para el saludable normal desarrollo y bienestar de un bebé. Desde Córdoba nos fuimos a dedo a Catamarca donde nos encontramos con otra madre viajera con hijos, la inefable Stellete Gonzales, y desde Catamarca, tras recorrer las Pirquitas y otros enclaves de arroyitos y sierras, Farid y yo nos fuimos a La Rioja y seguimos el periplo un poco a dedo un poco en autobús y algunos kilómetros, en burro. Enseguida adoptamos la tradición de vacaciones patagónicas. Farid de un año, un año y medio, yo embarazada otra vez, Farid de dos años, Martín bebé, y Stellete con sus dos querubines en edad escolar.

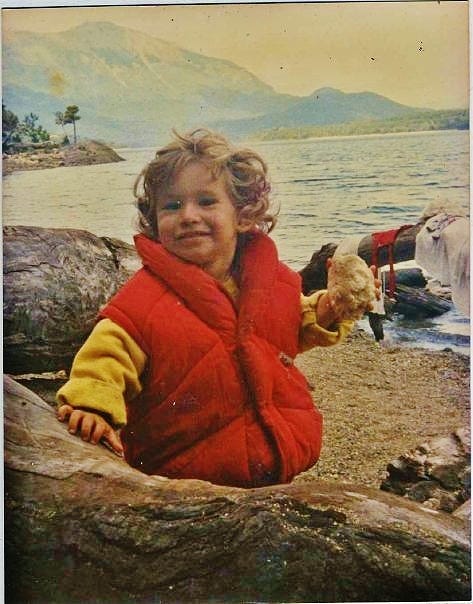

La primera salida lejos de casa la hicimos en ese tren que pasaba hacia Córdoba. Farid tenía seis meses, tomaba la teta y usaba pañales de tela. No había internet ni celulares ni GPS ni pañales descartables ni toallitas húmedas ni toda la variedad de aceites para la cola del bebé ni toda la variedad de alimentos concentrados vitamínicos ni no sé cuántas cosas que hay hoy y casi te obligan a comprar para el saludable normal desarrollo y bienestar de un bebé. Desde Córdoba nos fuimos a dedo a Catamarca donde nos encontramos con otra madre viajera con hijos, la inefable Stellete Gonzales, y desde Catamarca, tras recorrer las Pirquitas y otros enclaves de arroyitos y sierras, Farid y yo nos fuimos a La Rioja y seguimos el periplo un poco a dedo un poco en autobús y algunos kilómetros, en burro. Enseguida adoptamos la tradición de vacaciones patagónicas. Farid de un año, un año y medio, yo embarazada otra vez, Farid de dos años, Martín bebé, y Stellete con sus dos querubines en edad escolar.Las madres cargábamos nuestras mochilas a más no poder con alimentos para campamentos de no menos de treinta días, calculábamos la comida para todos los días, desayunos, almuerzos, meriendas y cenas, sabíamos que durante el transcurso del recorrido encontraríamos, al menos cuatro veces en un mes, pobladores que vendieran algo de verdura, queso, huevos y pan casero. No había proveedurías ni carreteras como hay hoy, ni estaban abiertos ni señalizados los senderos de Huella Andina u otros senderos, y lo hacíamos igual. Llevábamos un mapa de papel, fotocopiado en partes añadidas, y nos manejábamos. Los caminos de autos eran de ripio con mucha piedra y polvo, caminábamos a veces por esos caminos o por las brechas o picadas de pobladores y guardaparques o siguiendo el curso de un río o arroyo o bordeando temerariamente las márgenes de un lago.

Cuando íbamos por algún camino de ripio, si pasaba algún auto, hacíamos dedo; normalmente iban muy cargados pero así y todo solían compadecerse de semejantes madres y su prole y, al menos, nos llevaban las mochilas en los portaequipajes hasta un punto acordado. Las dejaban allí abandonadas y nosotros las recuperábamos a nuestro paso. Otras veces cargaban a los nenes más chicos y lo mismo, los dejaban en un punto acordado, adonde ellos, entrenados para esto, nos esperaban tranquilamente jugando con piedritas, buscando frutillas, comiendo calafates o frambuesas, o buscando insectos. Cuando había que caminar lo normal era llevar la mochila, con todo lo que nos hacía falta, comida carpa bolsas de dormir poca ropa, y además al hijo más pequeño en los hombros. Acampábamos de tres a cinco días en el mismo lugar, nos instalábamos ahí y después levantábamos campamento hasta otro lugar diez o veinte kilómetros más adelante. Los chicos se bañaban en los lagos, juntaban leña para el fogón, tomaban agua de los arroyos y cagaban en los yuyos.

Creo que en la época actual la adicción a consumir tantas cosas inútiles crea necesidades inexistentes. Parece que no se pudiera vivir prescindiendo de ciertas cosas que, rememorando estas andanzas de mis viajes con mis hijos, me doy cuenta que son perfectamente inútiles. Que nos han convencido de que facilitan las cosas, pero que en realidad entorpecen, pretenden volverse indispensables y atarnos a una realidad que no nos hace falta. Somos humanos, pero también somos animales, y la naturaleza ha puesto sobre nuestro planeta todo lo que nos hace falta para vivir y nos ha dotado de la misma manera para subsistir.

Después de los veranos patagónicos vino nuestro primer viaje lejos y en avión, el Amazonas. Cumpliría un ferviente deseo de Martín de 4 años, “ver indios pero de verdad”. Hecho. Increíble pero real. Aquí la historia completa de ese viaje.

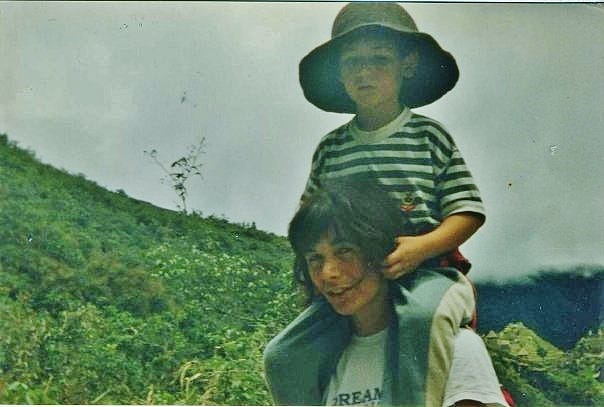

Mis hijos recorrieron la Ruta Maya cuando tenían 6 y 8 años, vivieron en Cuba a la par de los cubanos a la misma edad, caminaron el Camino del Inca completo a los 8 y 10 años, sin guía, sin nadie que nos arme la carpa o nos prepare la comida, y recorrieron a dedo, a pie, en autobús los miles de kilómetros de la costa brasilera, hasta la Guyana Francesa inclusive. Todo eso como para empezar.

En la mayoría de los viajes éramos nosotros tres. Cuando crecieron y ya no había que cargarlos en los hombros, era yo y una mano para cada uno. Los ojos siempre atentos. Dejarlos hacer sin perderlos de vista. Cuando crecieron más, repartimos el peso en tres mochilas, y empecé a perderlos de vista para dejarlos ser y hacer. De esa manera mis hijos crecieron conviviendo con distintas culturas, con gente de todos los colores y que hablaban idiomas distintos. Luego emprendieron su propio viaje y lo mejor de mi vida se convirtió en la nostalgia más grande. Los extraño cada día y sé que esto será así para siempre aunque de vez en cuando nos seguimos dando el gusto de recorrer juntos algunos caminos de este mundo inagotable.

Por mi experiencia creo y afirmo que, para viajar con hijos, desde pequeños, hay que ayudarlos a crecer sanos, y nada mejor que lo que la naturaleza nos ha provisto para eso. No hay que hacer caso a nada que venga de la publicidad. Quizás fui un poco anticuada, usé el ombliguero, no usé pañales descartables, no los obligué a ponerse los zapatos si ellos elegían andar descalzos, no me importaba que se ensucien ni que anduvieran desnudos. No andaban a la moda ni tomaban coca cola, ahorrábamos para viajar, pero no tenían complejos. Tampoco teníamos televisión, y eso ayudaba a que lo cotidiano fuera la creación constante de sus propios entretenimientos, no había nada para ver que viniera hecho de fábrica, había que fabricarlo en casa. El resultado era un perfecto desorden enchastre y pegoteo, pero además, el resultado era aprender a ingeniárselas, y un poco también, la independencia de llevarse al mundo por delante sin muchos límites, sólo el de la presencia de otro ser vivo al que respetar.

Farid y Martín descubriendo la fauna autóctona en la costa del nordeste brasileño

Farid y Martín descubriendo la fauna autóctona en la costa del nordeste brasileñoEn conclusión, si yo lo hice cualquiera puede hacerlo, como digo siempre. En el mundo, a pesar de las malas noticias, suele haber más gente buena que mala, y esa es la que más probablemente nos crucemos en el camino de la aventura y el viaje. Para viajar con hijos pequeños no hay que llevar más de lo necesario, o sea no hay que llevar ninguno de los productos plásticos y novedosos de la publicidad. Generalmente lo que hará falta ya lo traemos puesto y lo que no, lo encontraremos allí donde vamos.

Agradezco como corolario aunque no menos importante, al padre de mis hijos, quien confió en mí y se arriesgó a ponerle el gancho a todo los permisos para viajar con nuestros niños hasta el fin del mundo.