¡Nos vemos en el Cairo!

Todo estaba perfectamente coordinado. Cada uno saldría de su lugar de residencia hacia el respectivo aeropuerto local y uno a uno iríamos aterrizando en el Cairo. El vuelo de Martín y el mío llegaban al mismo tiempo, el de Farid llegaría una noche antes.

Pensar “Egipto” nos embriagaba de curiosidad y expectativas. Las pirámides. Los faraones. También nos provocaba desconcierto leer acerca del Cairo actual, caótico, e intentar conjugar ese revuelo contemporáneo con la imagen que nos describía Christian Jacq en las historias de los sucesivos Ramsés y sus templos. El hijo de la luz. El templo de millones de años. Nos leímos todo y esto no hacía más que alimentar las incógnitas y alargar la lista de lugares a visitar.

Yo estudiaba árabe desde hacía un año, en la computadora y con un método audiovisual. Para mí no sería problema llegar al aeropuerto y pedir a un transporte que me lleve hasta el hotel que habíamos reservado. Tampoco sería problema para Martín que llegaba conmigo, pero para Farid, teniendo en cuenta todas esas sensaciones de fascinación e intriga que nos evocaba Egipto, más la llegada nocturna, más el idioma, no solamente por el árabe hablado sino también por los carteles dibujados en líneas sinuosas de derecha a izquierda, era mejor contratar un servicio de taxi pre-pago. Definitivamente. Además las costumbres. La idiosincrasia de una cultura que no sabíamos cuán ajena o cercana nos resultaría.

Así que nos despedimos por Messenger, “nos vemos en el Cairo”, y cada uno llenó de ilusiones y deseos su propia mochila y se subió al avión con el pasaporte pegoteado de visas que ocupaban páginas enteras. Todo un trámite. Varios trámites. Los hizo Farid que era el único de los tres que habitaba en tierra patria. Le mandamos nuestros documentos por correo y él visitó las embajadas de los países de Oriente Medio que habíamos incluido en el itinerario. Eran varios países aunque el relato se refiera casi exclusivamente a Egipto. En ese entonces todos requerían visado que no siempre era factible y sólo se otorgaba entre 48 y 72 horas después de la solicitud y tras aprobar desconcertantes interrogatorios. Farid, a pesar de su nombre o por eso mismo, parecía ser el viajero más cuestionado.

Volamos. Yo había decidido hablar sólo en árabe. Durante el vuelo repasé los saludos y las respuestas clásicas y las palabras claves y necesarias y adopté como caballito de batalla la frase terminante y categórica I don’t speak English.

Mis primeros intentos de comunicación fueron un fracaso. Consideré que era normal. Eran mis primeros intentos y, como de costumbre, Martín entendía más las señas que yo las palabras. A pesar de repetir y deletrear prácticamente cada sílaba de cada palabra y hacerlo con un esfuerzo de concentración en el sonido perfecto de la pronunciación aprendida en el curso, mis interlocutores me miraban desconcertados y, algunos, sorprendidos o admirados. Me habían dicho que el árabe de Egipto era distinto, pero no sólo era distinto del árabe estándar que yo había estudiado sino que era distinto del árabe distinto al distinto al árabe standard. O sea era muy pero muy distinto. No me entendían nada y, los que sí me entendían, se admiraban de escuchar de boca de una extranjera, frases o palabras que escuchaban solamente en la mezquita y en el Corán. Yo seguí firme con mi propósito, si me querían explicar en inglés negaba con la cabeza I don’t speak English. Todos mis propósitos se fueron al carajo cuando llegamos al hotel reservado y Farid no estaba. Farid no había llegado. El chofer del aeropuerto me explicaba en su árabe egipcio que él había ido al aeropuerto a la hora acordada pero Farid Murzone no llegó. En ese momento recordé todo el inglés que I don’t speak y acosé a preguntas al chofer y a los responsables del hotel. Ellos tenían los datos de llegada de Farid bien registrados. Habían llegado varios vuelos y esperaron durante tres horas pero Farid Murzone no apareció.

Nos metimos en internet para descartar cualquier accidente aéreo. Por lo menos descartamos eso. No se había caído ningún avión. En eso llegó un mensaje escueto. Farid seguía en Roma víctima de una huelga que había paralizado al aeropuerto de Fiumiccino. Hacía veinticuatro horas que hacía cola para poder subir a un vuelo de conexión al Cairo. No sabía cuándo llegaría.

Nunca nos había pasado algo parecido y nuestros itinerarios solían ser apretados, aprovechar al máximo cada segundo. Ese día, fresquitos recién llegados, nos tocaba ver parte del Cairo e ir al Museo de Antropología. No lo suspendimos, fuimos con Martín pero no pude disfrutarlo al cien por ciento preocupada por Farid que quien sabe cuándo y cómo llegaría. Como no teníamos ninguna información de su vuelo, no podíamos contratar chofer ni ir a esperarlo al aeropuerto. Al final tendría que arreglarse solo.

El museo es enorme. Entramos de día y cuando salimos ya se caían las luces de la tarde. Volvimos al hotel con la ansiedad y la esperanza de que ya estuviera Farid ahí. Pero nada. Ni noticias. Él ya hacía casi dos días completos que debería haber llegado. ¡Dos días! Salimos a dar una vuelta por el concurrido barrio de Las vidrieras iluminadas, mucha gente caminando entre negocios y mercados. Tráfico imposible. Cruzar la calle, a riesgo de la propia vida. Nos habíamos recomendado mucho este asunto. Habíamos leído que para salir ilesos lo mejor era usar a algún egipcio de escudo humano. Y así lo hacíamos. Nos pegábamos a alguien y le seguíamos el paso y el zigzag entre los autos. Los semáforos rojos son decorativos. Hacen el ridículo. Nadie mira los semáforos. No hay agentes de tránsito. Y a pesar de este quilombo, en todo el sentido de nuestra coloquial palabra, no vimos accidentes ni atropellados. En eso, en medio del caos, se distingue la cabeza de un flaco alto y una mirada desorientada entre los autos y la gente. ¡Es Farid!

Como vivíamos en distintas partes del mundo, pasábamos meses e incluso años sin vernos personalmente. Sin tocarnos. Sin abrazarnos. Sin escucharnos en la espontaneidad de lo cotidiano. La voz. El gesto. La alegría nos abundó en el reencuentro. La charla también. Y los sueños.

Las Pirámides de Giza

Al día siguiente salimos a cumplir el cometido primordial de todo viajero a Egipto: las pirámides. En el cruce más céntrico y popular del Cairo nos dimos cuenta que nos habíamos olvidado la cámara de video. Era una cámara, en ese entonces, de lo mejor. Todavía la sigo usando aunque ya dejó de ser de lo mejor y se convirtió en una antigüedad. Farid la había conseguido en Buenos Aires y, en el aeropuerto de Roma, tuvo tiempo de sobra para comprar también un estuche acorde. Pequeña valijita traqueteada cuyos cierres ya están todos maltrechos y que también ha recorrido buena parte del planeta cruzada en bandolera en la montaña o colgada del manubrio de la bicicleta. Alguien volvió de una corrida al hotel a buscar la cámara. No recuerdo haber sido yo. No nos íbamos a perder de grabar el encuentro con esos emblemáticos enigmas de la historia de la humanidad.

Las pirámides no están en el Cairo, están en Giza. Hay que ir en taxi. Paramos varios para regatear precio. Moverse como viajero independiente en esta parte de Egipto, es complicado. Mienten o se hacen los desentendidos, dicen un precio y después otro, intentan confundirte con la moneda que se llama “libra” –pound– igual que la inglesa, pero cuyo valor es diez veces menos. Les decíamos “pirámides” en inglés y en árabe y no sabían de qué les estábamos hablando o se hacían porque, ¿adónde querría ir un turista en el Cairo si no es a las pirámides? ¿Será que todos en el mundo conocemos y nos admiramos de sus pirámides pero no ellos que conviven con ellas? ¿Sería que de tan presentes a lo largo del tiempo y lo ancho de su geografía no las consideran algo excepcional sino simplemente unos monstruos cónicos que están y siempre estuvieron ahí? Por ahí dijimos “Giza” y alguien entendió, así que regateamos a Giza, un pueblo sencillo, lo recuerdo casi precario y sin encanto, en medio de la polvareda arenosa del desierto y de los pasos de peregrinos y caravanas de camellos. Calles de arena en medio de la arena. Pasamos la tarde entera en ese pueblo, dando vueltas tan vagas como las imágenes que rescato de la memoria. Recuerdo la insistencia en el intento, hablar árabe y de una conversación entender una sola palabra y sentir que lo había logrado. Por una palabra.

Recorrimos las pirámides por fuera y por dentro. Caminamos por pasadizos angostos donde apenas cabe un cuerpo, ascendimos entre candilejas por las galerías y descendimos hasta las cámaras subterráneas. Las pirámides de Giza no son como la postal. No son como el dibujo o la pintura. Son mucho más macizas que lo que puede verse en la figura estampada. Las paredes son rugosas, hechas con millones de bloques de piedra apilados. Podrían escalarse las paredes. Son monstruosas y, si aún no nos sorprendimos más, fue porque recién llegábamos y porque en realidad de Egipto y de los egipcios no habíamos visto nada. Si el enigma había sido sembrado en nuestra capacidad de duda antes de visitar las pirámides, la visita al sitio lo socavó. Las pirámides, su estructura geométrica perfecta y uniforme, su magnitud colosal, la escala de un vértice a otro siguiendo a las estrellas de Orión, la temperatura constante en su interior, el contraste de la piedra con la arena fina del desierto. Las pirámides de Egipto no tienen absolutamente nada que ver, nada parecido, nada equiparable al resto de los templos que visitamos después.

También vimos la esfinge. También fuimos a Saqqara, cerca de Menfis, a ver la pirámide de Zoser, la más antigua, el prototipo de las de Giza.

Oasis y desiertos

Y salimos al desierto y los oasis. Quien ha hablado del desierto ha nombrado los oasis. Sin embargo es difícil imaginar en una palabra tan pequeña, de aparente insignificancia -o significancia- dentro de una vastedad inmensa como el desierto, lo que realmente es un oasis. Un pueblo que brota con sus mercados callejeros junto a ramilletes de palmeras. De la nada y de repente, la planicie dorada donde sólo parece mandar el viento se aglutina en un grumo de pueblo y calles, de bullicio de vendedores ambulantes y risas en los cafés donde el aire se condensa en shisha de manzana verde y canela. Es como atravesarse mágicamente a otro mundo. Y de la misma forma, mágicamente, el egipcio se transforma. Los pueblos de los oasis tienen la mansedumbre del agua quieta. No son caóticos ni insistentes. De maneras pausadas, expresión franca, denotan paciencia en su quehacer.

En el oasis de Bahariya nos alojamos en casa de un beduino. Ser huésped en un lugar así es un privilegio al que, si uno no está acostumbrado a ser consentido, puede sucederle que se malcríe en un exceso de mimos y atenciones o se sienta atribulado y casi molesto por lo mismo. Conversamos amenamente con nuestro anfitrión que, con la parsimonia característica, nos volvía a llenar nuestros pocillos transparentes de un té dulce y delicioso. Casi al caer de la tarde nos invitó a dar una vuelta. Nos llevó a una laguna de sal de aguas rosadas y lilas. Nos llevó a unas corrientes de aguas termales. Entre los vahos de vapor se acicalaban con la brisa las ramas de palmas. Algunos burreros cargados saludaron a nuestro anfitrión con ceremonia. Después fuimos a un sembradío de dátiles y el beduino nos bajó una ristra cargada de frutos maduros.

-Toda esta es mi tierra. Estos son mis animales y estas mis palmeras -dijo dirigiéndose a Farid y Martín.

-Ofrezco todo esto a su madre si se queda aquí conmigo, y una felicidad para ella aún desconocida. Cómo podría negarse sin saber cuánta felicidad yo puedo darle.

Mucho mimo, mucho consentimiento, y mucha atribulación.

Cómo responder con un “no” rotundo a una proposición tan cabal y terminante y que sonaba indeclinable.

Prometimos que volveríamos en tres meses. Nunca cumplimos la promesa.

A la mañana siguiente nuestro camino se esfumó en los espejismos del desierto. Nos alejamos hasta los confines de las fronteras egipcias por el desierto libio. Fuimos al llamado desierto negro, cuyas arenas no son negras sino violetas y amarillas, caoba y anaranjadas, y arenas azules. Trepamos y desandamos dunas todo el día y en la tarde llegamos a la luna. Y si no era la luna, es que la luna debe ser así. El desierto blanco con extrañas formaciones de cráteres en la superficie, formas inusitadas que se arman sobre la arenisca como si nacieran y crecieran de improviso de la faz de la tierra. O de la faz de la luna. Es tan inmaculada la vista hacia todo punto cardinal, que uno gira y da vueltas y vueltas y no ve más que ese océano uniforme de blancura con estalagmitas de espuma sólida. Continúa la magia. Las apariciones. Lo imprevisto. Un tirabuzón de roca blanca que surge de la tierra y se enarbola alrededor de una flor de yeso. Un hongo gigante. Un baobab de piedra.

Cuando empezamos a perdernos en la noche, buscamos en la penumbra el regreso al campamento. Un fogón que preparaba Ahmed, nos daba señales de humo y luz. El campamento no era más que una pared de tela colorida que nos repararía del viento. Té caliente y cuando el día se interrumpió las sentimos caer en nuestras pupilas. Un millón de estrellas. Quedamos prisioneros adentro de una cúpula de candelitas titilantes. ¡Eran tantas! Nunca habíamos visto tantas estrellas. Nunca volví a verlas. No así. Estaban por todas partes. Arriba, en lo alto, pero también al lado, al ras de la tierra. Al ras de la luna. Nos acostamos en silencio sobre una alfombra y en silencio y para no espantarlas, no cerramos los ojos, no pestañeamos. La alfombra voló. Estábamos literalmente en el cielo.

Y el que diga que las alfombras voladoras no existen, que vaya al desierto blanco.

Visitamos otros oasis en este desierto enorme. Pueblos que hace miles de años se mantienen en pie, vivos pero como si fueran páginas ilustradas de un libro de leyendas. Fuimos a Farafra y Al Qasr donde a través de los pasillos desordenados de la ciudad nos metimos en el hilo de la historia. Nos mezclamos con los hombres y las mujeres de túnicas con capucha. Al Qasr se sostiene encaramada en un acantilado como si el tiempo se hubiera paralizado en la edad media. Los habitantes de la ciudad no han muerto desde entonces. Son los mismos. Repitiendo su rutina de hacer ladrillos a mano o moler las aceitunas en la piedra igual que hace mil años. El olor y la sedosidad del aceite entre las esterillas. O entre las páginas. Cada noche el libro de leyendas se cierra. Cada mañana se abre y la historia vuelve a empezar el mismo día que ayer. Así durante mil años.

Luxor

Viajar por Egipto es irse y volver al mundo presente. Alejarse y aproximarse al hoy para volver vertiginosamente atrás. En ese ambular del ayer al hoy y viceversa, viramos de los oasis y el desierto hacia Luxor. El viaje por una ruta recta y plana cuyos bordes paralelos apenas se distinguen de la uniformidad del desierto, fue un viaje largo y monótono. Nada interrumpía el ulular del motor viejo del auto ni las eternas suras del Corán en un caset que daba vueltas automáticamente. Pasamos por Al Dakhla, el más populoso de los oasis. De ahí a la ciudad de Luxor, algunos recreos de civilización y ruido contemporáneo nos devolvieron a la realidad. Pero el ir y venir no tiene remedio y tras caminar algunas calles modernas y vistosas donde carromatos exigen al viajero un paseo por algunas libras, nos sumergimos a salvo en el templo de Luxor.

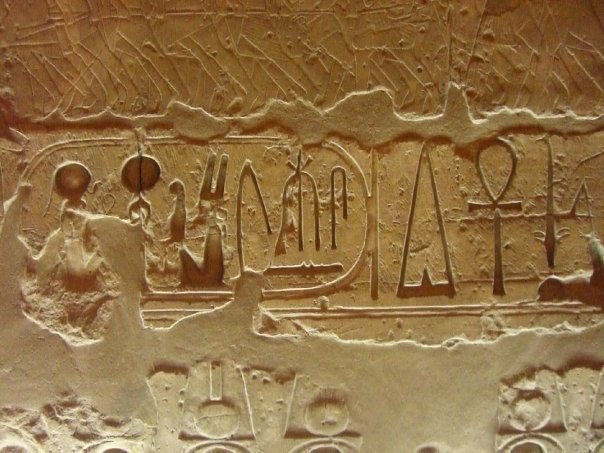

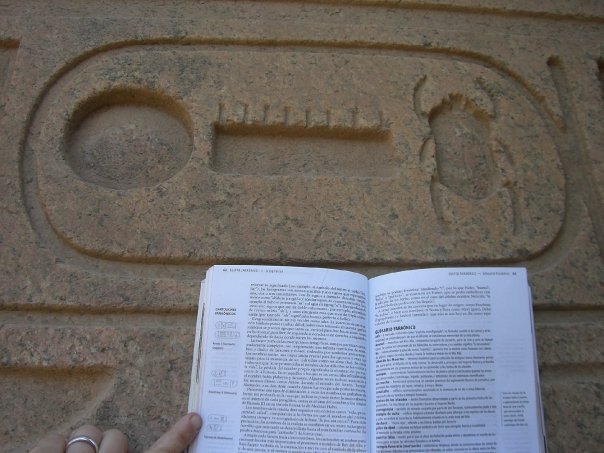

Las columnas erguidas y firmes tal como si de verdad hubiera dinastías divinas apuntalándolas desde el más allá. La noche fue circunstancial y la divinidad visible. Luxor era dorado. Nos reencontramos con los jeroglíficos. Bajorrelieves o sobrerrelieves interminables, tallados por infinitas manos, uno junto al otro como si no hubiera secretos ni apuro. Y sin apuro fuimos desglosando testimonios. Habíamos estudiado una serie de jeroglíficos y uno tras otro tradujimos de los muros de Luxor, de la mano de su autor, el relato de la batalla de Qadesh. Tal y como ayer, ayer hace más de tres mil años, lo grabaron ellos con barrenas y abrasivos. Amenhotep III era nuestro guía en los interiores, descubríamos a Hatshepsut y a Tutmosis III en las columnas papiriformes, mientras Ramsés II, enorme y solemne, custodiaba Tebas desde su trono en las puertas del templo. Sólo quedaban los guardias y nosotros. Era medianoche. El templo de Luxor era un sol encendido en el corazón de la ciudad. Salimos, deslumbrados todavía, descifrando entre los dedos algunas incógnitas acerca de Akenatón y Tutankamón. Caminamos tranquilamente por la avenida de las esfinges como si no hubiera noche necesaria para el descanso, como si sólo hubiera la historia y nuestros pasos por ella.

Los miembros de las estatuas emergían por partes del entierro donde fueron sepultadas por los avatares de la civilización. Más de mil trescientas esfinges dan marco a los tres kilómetros que separan y unen Luxor y Karnak. Amanecimos caminando ese trayecto. Sorprendidos de ver una casa moderna y sencilla en cuyo frente el lomo de una esfinge fungía de banco para sentarse, nos volvimos a sorprender al descubrir un muslo boyando en una zanja y, metros más adelante, el cuerno de otra al borde de una cañería.

Era el año 2008, no era común que los viajeros hicieran este recorrido a pie como los antiguos moradores de Tebas quienes si bien no tenían permitido el ingreso al recinto sagrado, podían caminar por esta avenida hasta la presencia de Amenhotep esculpida en la entrada del templo. Igual que los tebanos, llegamos desde Luxor a Karnak a pie. Porque así es nuestra forma de andar el mundo. Andarlo por su esencia. Andarlo a flor de piel. Por lo más parecido a sí mismo. Por lo auténtico.

Ante Amenhotep hicimos nuestra petición para Amón Ra y el dios cumplió. La avenida de las esfinges fue recuperada y restaurada. Son más de mil trescientos cuerpos en dos líneas paralelas. Una junto a otra. Una frente a otra. Centinelas perpetuas del acontecer entre Luxor y Karnak.

Karnak

Karnak es tan sólido y monumental que excede y se diferencia por su voluminosidad de cualquier otro monumento antiguo. Porque la colina sobre la que brota emergió del océano primordial, las líneas de sus muros altísimos no son rectas. Son ondas como las olas del mar. Las puertas de Karnak fueron labradas en oro con incrustaciones de lapislázuli y pavimentadas en plata. Los obeliscos de Tutmosis y Hatshepsut son rayos petrificados. Verlos hacia arriba nos eleva. Subimos. Vamos por rampas y escaleras siguiendo la sinuosidad vertical de la colina primigenia. Las estrellas de los techos se acercan a nuestras cabezas. Cada vez más cerca del cielo y más lejos de la tierra.

El Valle de los Reyes y las Reinas

En la otra orilla del Nilo, la orilla occidental de Luxor, un acantilado se difumina tras la bruma. Es detrás de esa pared de roca casi fantasmagórica donde los egipcios encontraron el punto de armonía entre la tierra y el cielo. El Valle de los Reyes. Fue socavado por lluvias tormentosas y torrentes y esa concavidad entre la arena y las colinas devoró lo humano para convertirlo en divino. Fuimos en bicicleta a recorrerlo. Cruzamos el Nilo en una barca, avanzamos pedaleando entre campos cultivados y serpenteamos en el desierto. Ra se manifiesta en todo su esplendor. Raja la piedra. Hay polvo y calor. Han pasado muchos siglos. Las sepulturas han sido violadas y desvalijadas. Los tesoros robados. Sin embargo el ultraje no ha logrado corromper una especie de silencio sagrado en la morada eterna. Un silencio solemne. Tampoco ha arrancado a los Anubis que desde las puertas guían a las almas por los caminos de otros mundos. En este valle merodean los faraones. Todos los Ramsés, Hatshepsut, Amenhotep, Tutmosis, Tutankamón. Rondan por ahí. Buscando subirse a la nave de Ra que cada noche navega el inframundo. Son un ayudamemoria de inmortalidad.

Cerca está el Valle de las Reinas. Una garganta en la roca por la que fluye una cascada de agua celestial que transforma la muerte en eternidad. La matriz de Hator, la diosa, útero de vaca cósmica que resucita a los justos. Y más acá, guardaespaldas de la espiritualidad, carceleros de las almas en pena, vigilantes de cualquier devenir, se yerguen los colosos de Memnón, interrumpiendo el silencio con su voz de lira, cada amanecer.