Introducción

Descubrí el Lebanon Mountan Trail sin buscar nada que se le pareciera. Tenía un pasaje al Líbano devenido de otras cuestiones. Visitar el Líbano, no estaba en mis planes. Pero tenía un pasaje y me dispuse a buscar qué sitios interesantes se podían visitar. Así fue como encontré el Lebanon Mountain Trail. Un sendero de aproximadamente 440 km que cruza de manera longitudinal a este país siguiendo las crestas del Monte Líbano, de norte a sur, o bien de sur a norte. Completo, lo dividen en 26 etapas. Como solamente estaría una semana y en el Líbano hay otros sitio históricos que me interesan, decidí hacer solamente tres o quizás quizás cuatro etapas, y busqué las que me parecían más ricas en cuanto a la variedad del camino, y también las más difíciles. Caminar en llano, ya no me hace gracia. Caminar sin la imponencia de las cumbres, tampoco. Creo que el «mal de montaña» debería llamersele a esta adicción y no al mal de altitud. O, me corrijo, esta adicción podría llamarse «el bien de montaña». Me atacó, y muy fuerte.

Luego de una vuelta por el Malecón de Beirut, las rocas en el mar, el casco histórico y Hamra, se puede tomar un bus en plena carretera hacia Byblos, conocida localmente como Jbeil. Vale la pena detenerse un par de horas en Jbeil. Es hermoso. Callejuelas de piedra, un puerto colorido de botes, y los restos de una ciudadala que es una de las más antiguas que quedan en pie sobre el planeta. Es un lugar tranquilo, con una gruesa pincelada de bohemia, lleno de enredaderas, de flores, de árboles, de pinturas hechas a mano y con amor sobre algunas puertas, o paredes. Vale la pena quedarse un rato mirando el mar. El aire que se respira, es impagable. El minibus desde Beirut hasta Bjeil cuesta 2000 libras, (1 dólar = 1500) y tarda menos de media hora. Van demasiado rápido. Velocidad temeraria.

En la misma carretera que da entrada a Jbeil, se puede volver a parar a otro minibus, van, y seguir viaje hasta Trípoli, aquí le dicen Trablous. Al entrar en Trablous o Trípoli, el contraste con Jbeil, Byblos, es un shock. Trípoli es caótica, llena de mercados callejeros, del tráfico de autos que tocan bocina. Las construcciones son viejísimas. Hay muchos rastros de la guerra civil. Edificios que han sido reconstruidos junto a otros que están despedazados o impactados por las balas. No me quedé mucho tiempo. Demasiado ruido perturbaba la paz con me había cobijado en Byblos. El minibus de Byblos a Trípoli cuesta otras 2000 libras y tarda un poco más de media hora, aunque vuela sobre la carretera.

Vi que en una esquina, de las bulliciosas, la gente tomaba los servis, taxis compartidos, así que fui ahí y me acomodé en uno que me llevaría hasta otro punto donde debería tomar el definitivo a Bqaa Safrine.

Antes, llamé por teléfono a uno de los guesthouses que recomiendan en la página del Lebanon Mountain Trail. Buscaba un locutorio, pero como no encontré, un hombre al que le pregunté, me prestó su teléfono para que llame.

En total, los dos servis, taxis compartidos, me salieron como 9000 libras.

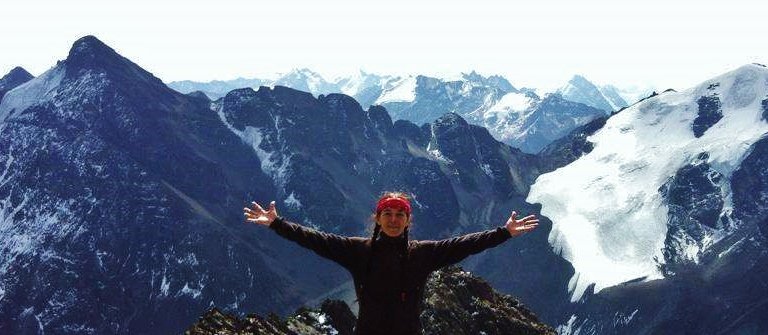

Desde Bqaa Safrine inicié estas contadas etapas del trail. El primer día que había anotado, es el más difícil de la caminata. Son 23 km. El desnivel es 1406 metros de ascenso y 979 metros de descenso. Desconocía absolutamente todo acerca del trazado del trek y rogaba que hubiera marcas ya que, con marcas y todo, siempre me pierdo igual. Había leído que había algunos manantiales en el camino para beber y cargar agua, y también ruinas romanas.

En Bqaa Safrine paré en lo de Abou Majed. Una familia hermosa. Tienen una casa enorme, especie de gustehouse. Muy confortable. Todas las habitaciones son grande y limpias. Hay varias salas con sofás.Dos baños enormes.

Es pensión completa y cuesta 50 dólares todo. Me dieron muchísimo de comer. Dawali, arroz preparado y envuelto dentro de hojas de parra, otro arroz con carne y nueces de la India. Una ensalada con verduras recién cosechadas de la huerta. Higos en almíbar, y un plato de frutas. Eso se suponía que era el almuerzo. Luego me ofrecieron una cena, pero estaba tan satisfecha que no podía comer nada más. Solamente una manzana, también cosechada de los frutales de la familia.

Primera etapa: de Bqaa Safrine a Ehden

Lo más rescatable de esta etapa, es la gente. Menos mal que existen los libaneses y que muchos de ellos viven en las pequeñas aldeas entre las montañas. El sendero fue más difícil de lo que esperaba. Terminé sana y salva pero mis brazos eran un muestrario de rayas y en las manos tenía una colección de espinas.

Arranqué bien, sobre todo bien alimentada. El desayuno en lo de Abou Majed fue suculento y rico. Hasta huevo comí, a mí que no me gusta. Estaba todo delicioso. Yugur, aceitunas, humus, pan árabe. Tuve que rogarles que basta de comida porque me prepararon dos sánguches para el camino, uno de zater y otro con higos en almíbar. Me dieron tres manzanas y una bolsa de nueces. En el camino no paré a comer nada ni a descansar porque durante todo el trayecto perdí mucho tiempo tratando de encontrar el sendero. Yendo hacia adelante y volviendo hacia atrás. Por eso digo que menos mal existen los libaneses. Si no fuera porque pregunté cientos de veces en cada casita que encontré, o en cada campo donde estaban cosechando, no sé adónde estaría en este momento.

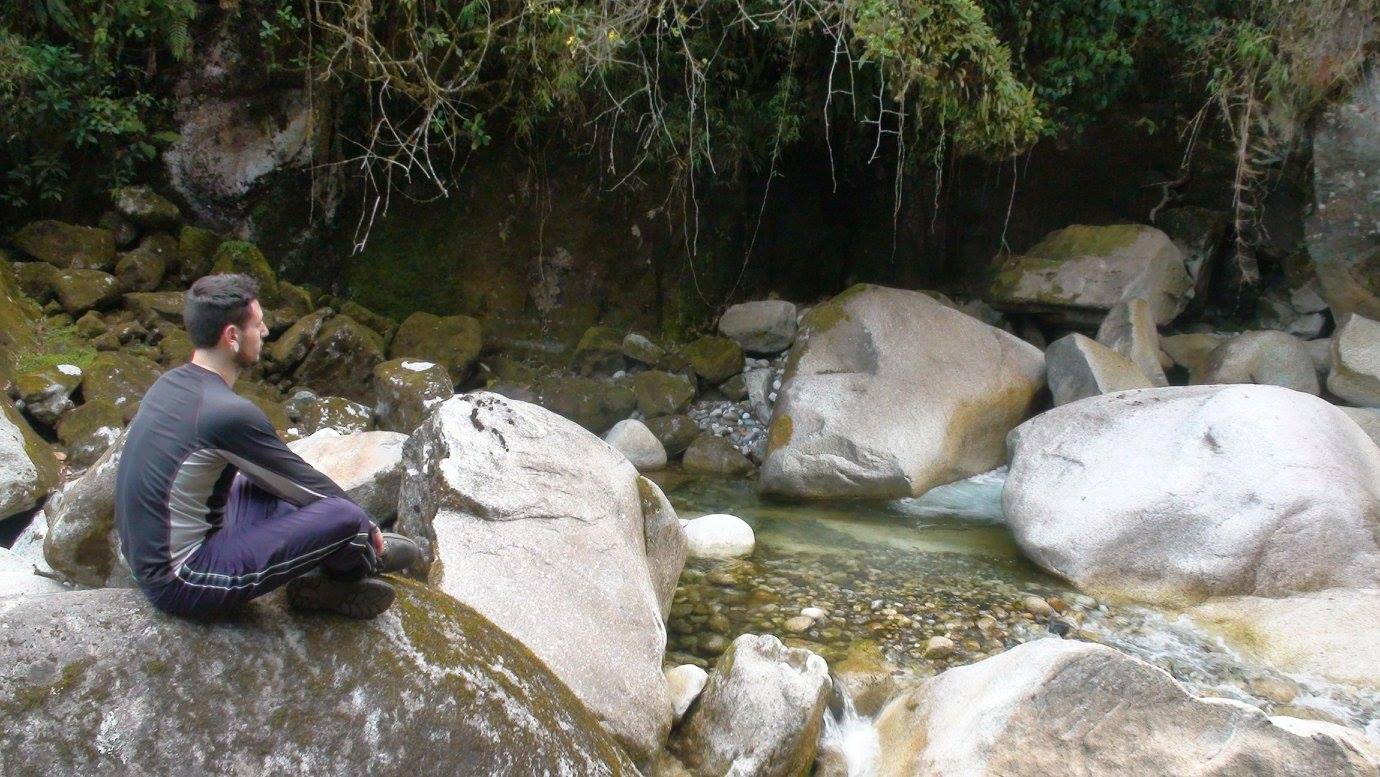

Llegué a Ehden. Lo más hermoso paisajísticamente hablando, es la Reserva Forestal. La tenía al lado. Al ladito de la cabañita que alquilé por esa noche. Caminar por la reserva después de semejante jornada fue reconfortante, volver a respirar, tranquilamente, y con olor a resinas de pinares. Infinidad de pinares. Y ese olor que me rodeaba tan fresco. Fresco como el agua de los manantiales. Agua pura en el camino.

No es un trayecto para cualquiera. No está preparado para nada. Creo que es de lo más complicado que he hecho. No lo recomiendo. Salvo que lleven GPS, que sepan hablar árabe a la perfección, que lleven sogas.

Menos mal que andaba con una mochila liviana.

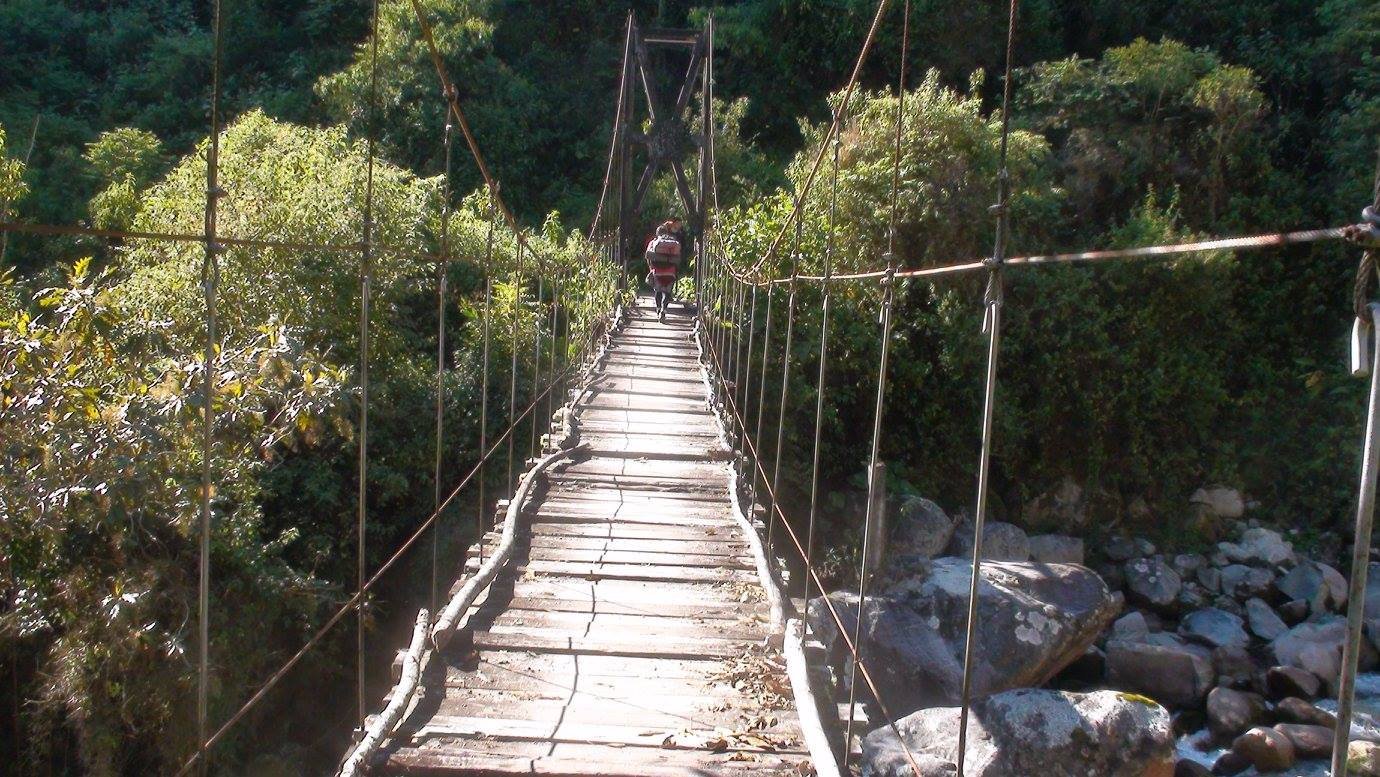

Saliendo de Bqaa Safrine y hasta Dounia, preguntando, se puede llegar sin demasiados problemas. Preguntando y entendiendo aunque sea la mitad o las señales de la explicación. Después se arma el quilombo. Hay que bajar una ladera, después de haber subido, pero el sendero no está marcado. Hay que bajar por cualquier parte. Está lleno de árboles, y de matas. Hay que abrirse camino a la buena de Dios. Cuando uno llega debajo de esta primer ladera, hay que subir otra, hay que cruzarla, y luego bajar, y acá viene lo más complicado. Aunque parezca mentira, siempre lo más complicado es bajar. En este caso, por suerte están los árboles y las matas. El terreno es vertical. Es una garganta que desciende estrepitosamente hasta un manantial. Un arroyito sin mucha agua ni mucha corriente. Hay que descargarse por esa ladera vertical. Hubiera estado bueno tener una soga, atarla a un árbol y bajar agarrándome de la soga. Pero no tenía soga, así que fui tanteando las salientes de las piedras y sosteniéndome de las ramas. Un desastre. Terminé toda rajuñada. Con razón los campesinos que cosechaban y que me llenaban los bolsillos y las manos de pepinos frescos, me preguntaban «inti tarif?» (tú sabes?)

Esta etapa, la primera que hice del Lebanon Mountain Trail, no es apta para el trekking de alguien sin experiencia.

Al inicio, si bien los caminos son fáciles, dificulta el hecho de que hay pequeñas aldeas y por supuesto la gente de las aldeas camina, tienen animales que caminan, usan carros, carretillas, algún auto, y entonces, como no hay señales, uno no sabe que huella o qué sendero seguir.

Después viene la parte de las laderas y así se llega a Keir Mor y Bchanata. Después ya se entra en la reserva forestal que es lo más lindo, ahí adentro sí están las marcas pintadas, y también hay algunos carteles. Cuando ya no hacen falta, porque dentro de la reserva, como es muy visitada, las huellas están bien claras entre el bosque.

Cuando desemboqué en Ehden, la ciudad no me gustó a primera vista. Estar entre el pavimento y los coches. Había leído que uno de los hoteles recomendado se llamaba justamente La reserva, especulé y especulé bien, que estaba dentro o cerca. Un maravilloso hombre al que le pregunté, llamó por teléfono, tenía que volver 4 km hacia atrás. Ya había hecho 23. Dudé. Ya no quería caminar más por este día. No por caminar en sí, pero por haberme perdido tanto y haber sufrido tantos traspiés y rajuñones. El maravilloso hombre, John, me llevó en su auto.

Las cabañas cuestan 50 dólares con desayuno. Comida no. Pero tenía los sánguches de Abou Majed, las manzanas, las mermeladas del hotel, y galletitas. Pedí agua caliente para el mate. Y como si hubiera sido poco, después de ducharme, me fui a dar otra vuelta entre las nubes, por adentro de la reserva. Una hermosura.

Segunda etapa y Tercera etapa: de Ehden a Wadi Qannoubine, de Wadi Qannoubine a Bcharre

Hice dos etapas en un día. De Ehden a Wadi Qannoubine, dícese que son 9.1 km y de Wadi Qannoubine a Bcharre, 9.8 km.

Nunca encontré el sendero del Lebanon Mountain Trail. Lo hice como mejor pude. Con un mapa precario, peor orientado que yo. Pusiera el mapa para la dirección que lo pusiera, le preguntaba a la gente, y siempre lo que buscaba estaba para el otro lado. Si una cosa estaba para un lado, contrario al que señalaba el mapa, otra estaba bien, entonces no entendía nada. Me imaginé que para llegar tenía que hacer algo así como transportarme a otra dimensión y volver a esta. Era imposible. Este trekking está muy mal diseñado. No está diseñado. Es una mentira. No existe. Los lugares existen, pero no están ni en el lugar señalado ni a la distancia estimada en los folletos. Los pobladores de los lugares por donde se pasa no tienen ni idea de la existencia del sendero, nunca vieron una de las marcas blanca y roja, ni nunca vieron a nadie que estuviera trabajando en el camino. Había leído que en los hospedajes había mapas y explicaciones. En dos de los tres lugares en que dormí, tenían, pero el mapa equivocado. Si estoy en Bcharre y he terminado la sección 6 y 7, necesito el mapa de la 8 para continuar, pero aquí tienen solamente el de la 4, la 5, la 6 y la 7. En cambio, en la Reserva, no tenían ninguno, y en Bqaa Safrine, también tenían el de la sección anterior. O sea que los tienen al pedo. O quizás para ir alrevés de lo que la organización plantea si uno busca información en internet. Nadie sabe dónde salen los senderos.

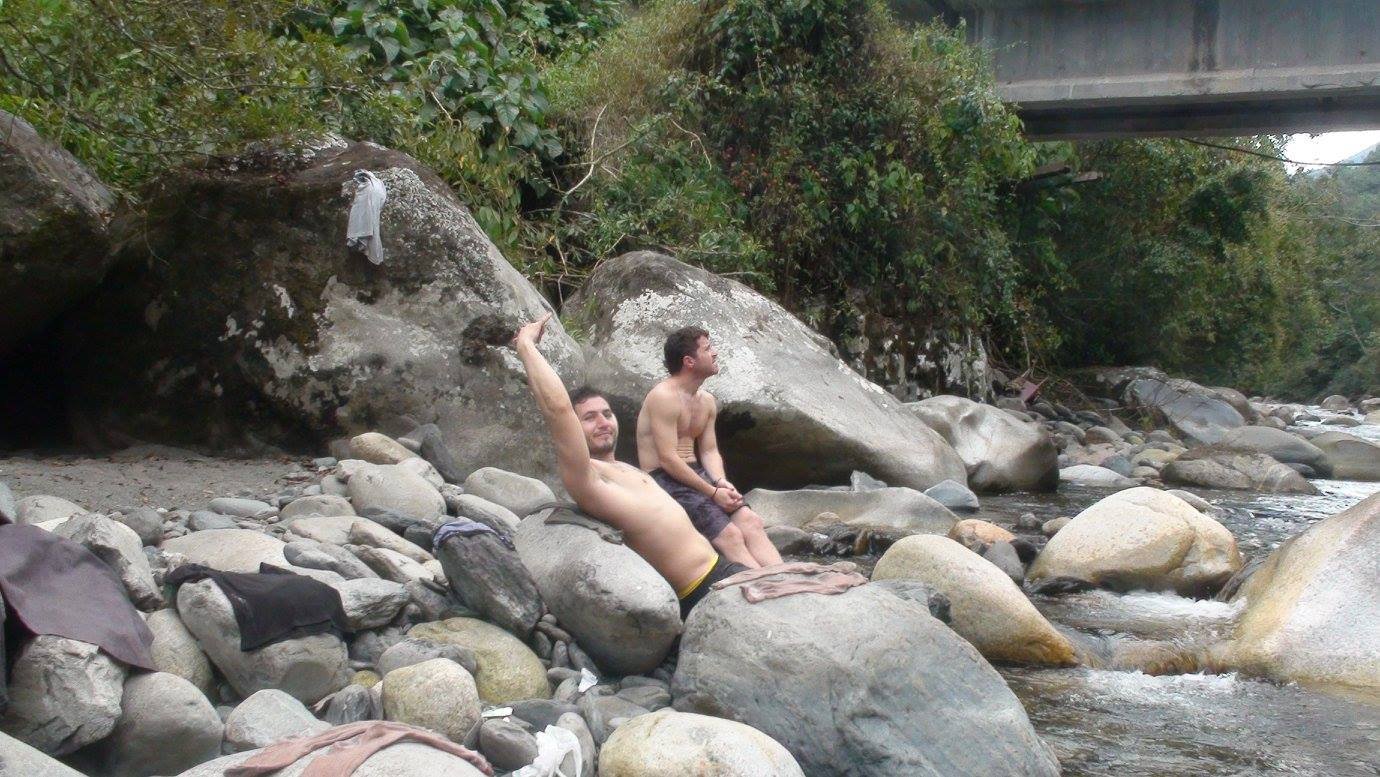

La segunda mañana, después de un suculento y exquisito desayuno en la reserva, los dueños, Raymunda y Alfonso, me llevaron adonde supuestamente podía retomar la marcha. Ellos no tenían ni idea, pero leímos en un folleto que conseguí yo en un puesto de información de la reserva, que podía empezarse en el Monasterio de Maar Yaaqub. No había ninguna señal, pero intenté seguir los datos del folletín. Caminé, tal como decía allí hasta Mart Moura y de ahí, según el folletín, debía seguir 500 metros hasta encontrar una escalerita que bajaba hacia el valle y la comunidad de Aintourine. Nunca encontré la escalerita. Caminé miles de metros a un lado y a otro y más de una vez. Le pregunté a la gente, y ahí me señalaban Aintourine para un lado, pero Wadi Qannoubine, para el otro. Me harté. Caminé por la ruta a pesar de que alguien me dijo que el Wadi era a más de una hora de coche. En un momento encontré un cartel que no era del Lebanon Mountain Trail, pero que indicaba bajada al Wadi y me mandé por ahí. Muy bello, y muy impresionante la garganta rocosa y las casitas colgadas de las laderas con sus terrazas cultivadas. Caminé hasta el final de ese camino que terminaba en una casa. Ni una marca del Lebanon Mountain Trail. Subí por el mismo camino y seguí por la ruta hasta los pueblos de Blawza y Hadchit. Se hizo largo y pesado, ya que no era un sendero de trekking sino una ruta con todas las curvas que implica construir una carretera en la montaña. Además, Hadchit y Bcharre están arriba de las montañas y los valles de Qadisha y Qannoubine, van quedando cada vez más profundos e invisibles entre las paredes de roca. Tarde y agotada, llegué a Bcharre y me alojé en el primer hotel que encontré, el Bauhaus. Una habitación con tres camas, me cobraron 30 dólares porque son 10 dólares por cama. Está bueno porque es un departamento antiguo. Enorme. Con habitaciones grandes. Podía usar la cocina. Hay dos baños, y un balcón grande, como una terraza, que da a la calle, desde el que se ven las montañas y en el que hay una parra. Llovió, y tomando mates en esa terraza, cobijada por las ramas de la parra, disfrute del olor a tierra mojada.

Como si en realidad no hubiera estado tan cansada, salí a caminar. Bcharre es pintoresco. Lindas vistas del valle. Hay conventos y construicciones antiguas. Hay una tumba fenicia y la casa donde nació el escritor Khalil Gibran.

Epílogo

Visitar el Líbano por lo que el Líbano reúne en sí, vale la pena. Vale la pena su gente. Es interesante hablar con ellos. Son muy amables en general. Muy amables. Choca, sobre todo con los católicos, los maronitas, los cristianos, que planteen una y otra vez que ellos son los buenos y los otros son los malos. Es un aspecto triste que queda como resabio en una sociedad prejuiciosa.

Tuve la fortuna de conocer gente de todo tipo. Gente maravillosa. Jad, quien no me conocía más que por referencias, porque es amigo de mi amigo Mohammed que vive en Egipto, se ocupó de mí como si me conociera de toda la vida. Ninguno de los musulmanes con los que hablé exigió conocer mi filiación religiosa, como sí lo hicieron los cristianos, y ningún musulmán me dijo que los cristianos eran malos.

El Líbano tiene sobre su territorio uno de los yacimientos más antiguos, increíbles y inexplicables del mundo: Baalbek. Es impresionante, imponente, y maravilloso.

Desde allí, fui en una van con dos muchachos muy macanudos que me llevaron gratuitamente, hasta la frontera con Siria. Son muy pocos kilómetros. Siria se ve ahí nomás, al alcance de los ojos, de las manos, de los pasos.

Mi objetivo inicial, cuando compré el pasaje, era cruzar a Damasco y sumarme al escudo humano en contra del bombardeo imperialista. Afortunadamente el mundo se movilizó en todos los rincones y el hijo de puta de Obama tuvo que suspender sus diabólicas intenciones de seguir destruyendo con sus armas el Oriente Medio. Pero yo igual quise ir a Damasco, y desde Baalbek fui hasta la frontera donde a pesar de la confianza ganada con algunos de los soldados que llamaron inclusive a sus superiores por teléfono, no pude cruzar ni siquiera por dos horas, al no tener en mi pasaporte, una visa tramitada en mi país de origen.

Así fue como en lugar de a Siria, llegué a Taanayel. Medio por casualidad, o por mala o buena suerte, porque así tenía que ser; un lugar donde me encontré con la casa de mis sueños, construida de adobe, con pocos muebles, alfombras en el piso, colchonetas, almohadones, al mejor estilo beduino. Necesitaba descansar y me quedé ahí, casi en silencio, entre un bosque de álamos y cedros, y un lago pequeño, en esa casita de barro que tanto me gustó.

Antes de regresar a Beirut para tomar el vuelo de regreso a Estambul, visitamos con Jad la ciudad de Sidón.

Sé que albergo restos de almas fenicias en mi ser, y sé que haber tenido un pasaje justamente para el Líbano, en un momento en el que prácticamente ya no deseaba nada, no fue en vano.

Seguramente, como me dice uno de mis sabios hijos, esto llevará algunos meses, quizás algunos años, quizás no tanto de tantos, para aclararse.

Eso sí, si alguien lee esta nota con el interés del trekkig, si alguien piensa en en Lebanon Mountain Trail, no vayan porque no existe. El Lebanon Mountain Trail, ha sido, seguramente, otra fachada de espionaje de la USAID en Oriente Medio. Nada extraño ya que sobran evidencias en el mundo entero del accionar de esta organización. Si se encaprichan e insisten en el trekking, lleven GPS, traductor, machete, sogas, y así y todo no esperen llegar a destino, lo más probable es que lleguen a otra parte.